Notre Blog

L’évènementiel dans une position critique, penser l’après crise

5 novembre 2020

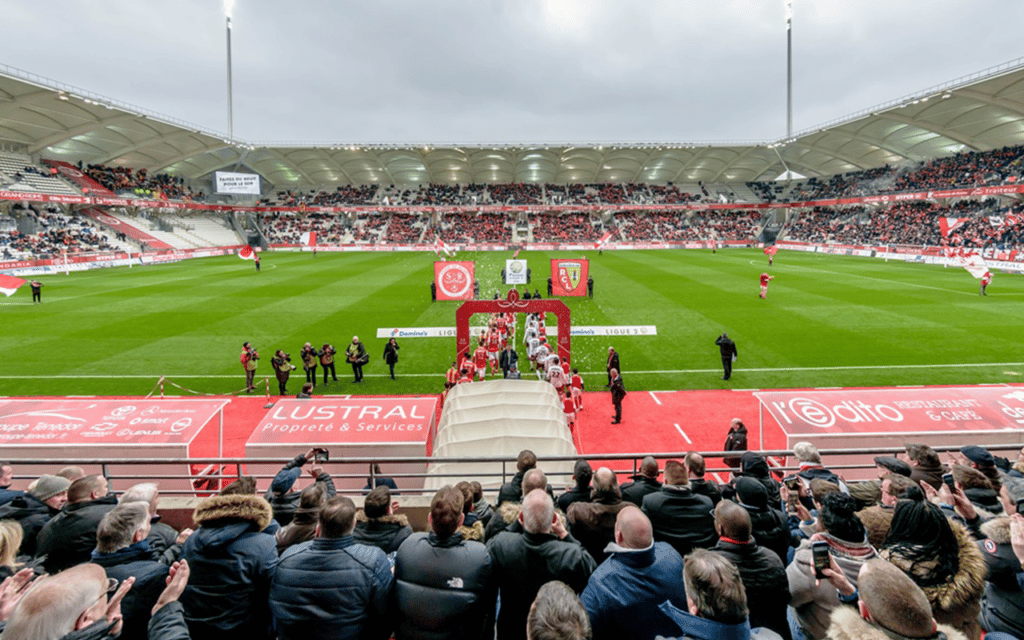

La crise sanitaire laissera des traces. Elles différeront sensiblement en fonction des secteurs. L’activité évènementielle, commerciale, festive, sportive ou culturelle vit depuis la fin février une situation inédite.

Il est difficile de prévoir les modifications que le Covid-19 entrainera durablement dans les modes de consommations et les comportements de chacun d’entre nous.

La situation est des plus difficiles pour certains acteurs, brutalement privés de toute leur activité. Comme l’indique l’article de l’excellente lettre de la Banque des Territoires, les manifestations commerciales notamment ont beaucoup souffert, et souffrent encore de la crise. Et si certaines activités avaient repris avant le deuxième confinement, elles se déroulaient dans un mode parfois très dégradé sans évoquer un état d’esprit des clients / visiteurs très prudents par rapport à l’évolution de la situation. Ainsi, bon nombre de clubs sportifs qui en septembre avaient pu rouvrir leur porte ont vu le nombre de leurs adhérents chuter sensiblement. Les effets sur les activités annexes sont aussi conséquents : le tourisme pendulaire de week end est très réduit sans parler de la clientèle internationale. Quant aux foires et salons, là encore l’activité est très diminuée.

1/ Remise à plat des process sécurité dans une logique d’optimisation des coûts

Cette « pause » subie de l’activité peut toutefois être l’occasion d’une réflexion de toute la sécurité -et pas seulement la partie sanitaire des dispositifs- des manifestations et des sites. La mise en place d’un plan de sécurité intérieur global, intégrant tous les aspects est le moyen de faire un diagnostic, parfois de remettre de l’ordre et souvent de rationaliser les systèmes mis en place et qui ont parfois viellis..

2/ Veille technologique dans la perspective d’une reprise d’activité prochaine

Un deuxième aspect est celui de l’innovation. La crise est l’opportunité de (re)penser la fonction sécurité des manifestations et des sites. Les évolutions technologiques et le changement des demandes sociales et politiques contribuent à faire émerger des solutions nouvelles, refondant la doctrine globale de travail. Ce faisant, la construction de solutions novatrices, sollicitant parfois moins de personnels et plus d’agilité, sont possibles. La phase suivante implique alors d’être force de proposition auprès des pouvoirs publics pour faire comprendre la démarche puis la faire valider dans la durée par l’Autorité publique.

Lien vers l’article de Localtis, media de la Banque des Territoires

Partager l’article

Recent Post

-

La nuit, TOUS les chats sont gris25 Juin 2025 Actualités

La nuit, TOUS les chats sont gris25 Juin 2025 Actualités -

Méga-event : entre risques « trop » fort et sécurité fragile28 Mai 2025 Actualités

Méga-event : entre risques « trop » fort et sécurité fragile28 Mai 2025 Actualités -

30 avril 1992 : un jour important pour la sécurité des sportifs02 Mai 2025 Actualités

30 avril 1992 : un jour important pour la sécurité des sportifs02 Mai 2025 Actualités -

Les drones sont partout ! Et en sécurité évènementielle ?24 Avr 2025 R&D

Les drones sont partout ! Et en sécurité évènementielle ?24 Avr 2025 R&D -

Sous-traitance dans la sécurité privée : choisir avec soins ses prestataires16 Avr 2025 Actualités

Sous-traitance dans la sécurité privée : choisir avec soins ses prestataires16 Avr 2025 Actualités

Categories

Notre ingénierie adaptée

à vos besoins

Votre interlocuteur unique pour gérer tous les aspects de la sécurité de votre événement

Gagnez du temps

dans la gestion

de votre dispositif sécurité !

Structurez la sécurisation de vos événements avec Smart Security Event, solution d’automatisation des outils sécurité.

- Paris - FRANCE

- contact@cispe.fr

- +33 2 43 49 75 01

Design by STBK ©

Centre d’Ingénierie de la Sécurité Privée des Événements © 2021 – Mentions Légales