Notre Blog

Stade de Furiani 5 mai 1992 : une rupture dans la sécurisation des évènements sportifs en France

6 mai 2021

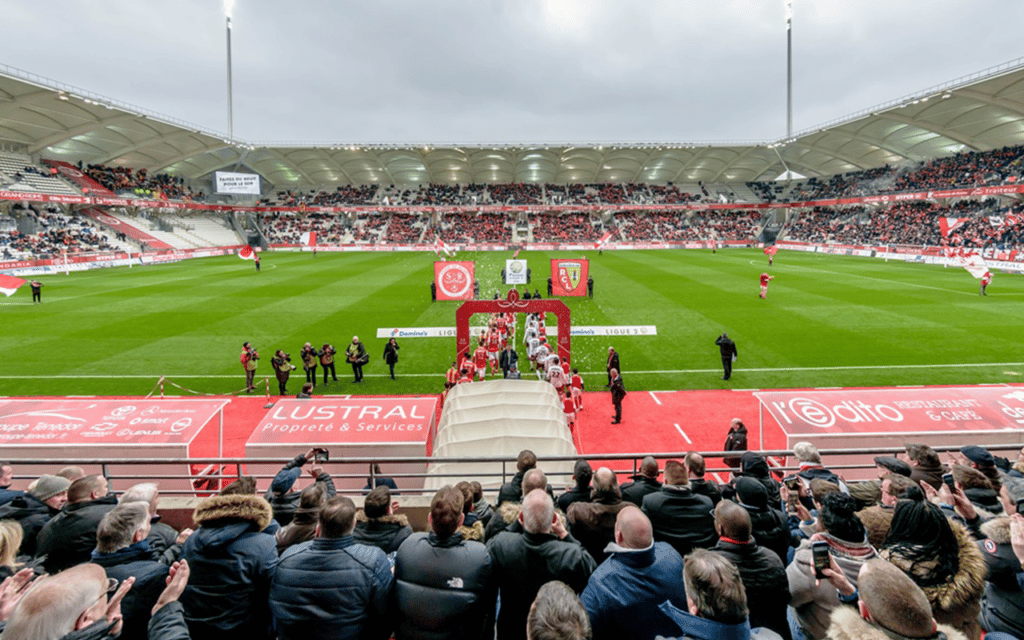

Presque 30 ans après, certains anniversaires évoquent plus que d’autres des soirées particulières. Sept ans après le drame du Heysel à Bruxelles, l’effondrement d’une tribune quelques minutes avant le coup d’envoi de la 1/2 finale de Coupe de France entre Bastia et Marseille faisait 18 morts et 2357 blessés.

Cette catastrophe a marqué une rupture dans la doctrine des pouvoirs publics quant à la sécurisation des manifestations sportives organisées sur le territoire.

Dès 1992, Madame Bredin avait proposé un projet de loi modernisant les textes existants. Ce texte spécifique au sport reprenait deux aspects clés :

- l’homologation des installations, avec notamment la mise en place d’un poste de coordination des secours s’il est jugé nécessaire

- le durcissement des accords préalables, qu’ils soient par les fédérations sportives, les mairies ou les Préfectures.

Suite à de graves incidents en Aout 1993 au Parce des Princes lors d’un match PSG/Caen, ce premier opus était complété en décembre 1993 par Michèle Alliot-Marie qui faisait passer un texte législatif sur la répression des infractions commise dans les enceintes sportives. Comme pour Furiani, la présence des caméras et la captation d’images marquantes ont marqué les esprits.

Par la suite, c’est toute la doctrine du partage de la sécurisation entre sphère publique et sphère privée qui était modifiée. Alors que depuis 1980, la réglementation sur les établissements recevant du public (ERP) s’était considération précisés -notamment sur ses aspects incendie / panique, le rôle et les responsabilités de chacun ont été définis et précisés dès 1995 dans le cadre plus général de la loi « d’orientation et de programmation relative à la sécurité » (Lops) dîte « Pasqua ».

Ce texte est fondateur. Il marque la mise en place d’une doctrine de politique publique de lutte contre l’insécurité, intégrant l’idée d’une co-production de la Sécurité au-delà de la seule grande prérogative régalienne. Certains juristes évoquent même alors l’apparition d’un droit à la sécurité en France, succédant à celui « de la » sécurité.

Depuis 1995, les textes se sont accumulés, s’adaptant aux nouvelles technologies et aux évolutions géopolitiques, comme l’élargissement en 1998 du périmètre de sécurisation/ répression autour des enceintes sportives. Le numérique, le terrorisme et plus largement les changements sociaux et sociétaux ont ainsi tissé un cadre dans lequel les organisateurs de manifestations sont tenus d’évoluer.

Pour les évènements sportifs, Furiani marque une rupture. L’enchevêtrement des responsabilités -que le procès n’a que très partiellement éclairci- est apparu dans sa complexité : le club local et ses dirigeants, la fédération de football ainsi que sa ligue régionale, le propriétaire de l’enceinte (l’ancien SC Bastia, en règlement judiciaire à l’époque), le constructeur de la tribune (épaulé par l’armée et des bénévoles), la société certificatrice de l’installation et bien entendu les services de l’Etat.

Dès lors, le politique publique sur la sécurité des manifestations a été redéfinie, précisée et -disons-le- fortement complexifiée. Elle constitue aujourd’hui un ensemble évolutif assez précis du cadre réglementaire en termes de responsabilité, d’assurance et de demande d’autorisation. Parallèlement, la fonction « sécurité » des évènements s’est professionnalisée, les enjeux de cette dimension devenant centraux dans la pérennisation des manifestations.

Partager l’article

Recent Post

-

Victimes de mouvements de foule : les plus faibles sont les plus exposés05 Juil 2024 Actualités

Victimes de mouvements de foule : les plus faibles sont les plus exposés05 Juil 2024 Actualités -

L’exposition médiatique, ça attire !27 Juin 2024 Actualités

L’exposition médiatique, ça attire !27 Juin 2024 Actualités -

Les premières fois sont difficiles…. après ça va mieux (en principe) !19 Juin 2024 Actualités

Les premières fois sont difficiles…. après ça va mieux (en principe) !19 Juin 2024 Actualités -

Modéliser et apprendre : les principes de la sécurité évènementielle12 Juin 2024 R&D

Modéliser et apprendre : les principes de la sécurité évènementielle12 Juin 2024 R&D -

Annuler au tout dernier moment : quelles conséquences ?05 Juin 2024 Actualités

Annuler au tout dernier moment : quelles conséquences ?05 Juin 2024 Actualités

Categories

Notre ingénierie adaptée

à vos besoins

Votre interlocuteur unique pour gérer tous les aspects de la sécurité de votre événement

Gagnez du temps

dans la gestion

de votre dispositif sécurité !

Structurez la sécurisation de vos événements avec Smart Security Event, solution d’automatisation des outils sécurité.

- Paris - FRANCE

- contact@cispe.fr

- +33 2 43 49 75 01

Design by STBK ©

Centre d’Ingénierie de la Sécurité Privée des Événements © 2021 – Mentions Légales